|

|||||

|

北京四中的文革见证

作者:颜亮、陈晓勤、赵力

|

|||||

|

|||||

|

本文原载于2012年3月27日《南方都市报》,作者颜亮、陈晓勤、赵力,原题《北京四中的“文革”见证》

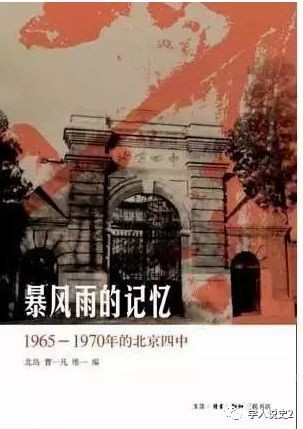

北京四中校门是灰砖和石块构筑的牌坊式建筑,校名由郭沫若题写。

2012年3月,《暴风雨的记忆:1965-1970年的北京四中》(以下简称《暴风雨的记忆》)在内地出版。这是一本关于北京四中的回忆文字结集,十八位作者都曾是北京四中的学生,其中大多数属于“老三届”,即1966年、1967年和1968年的初中和高中毕业生。 曹一凡、北岛、维一三人任此书主编。北岛是核心。 在书的序言中,北岛写道,“北京四中是北京乃至全国最有名的中学之一,曾处在暴风雨的中学,在这小小的舞台上,展开了一幕幕惊心动魄的历史场景”。 就在这个舞台上,高干子弟、知识精英、平民子弟被推拉上阵,大幕拉开,剧情浓缩了一个中国。 这本书中的文字,真切记录了“文革”暴风雨怎样冲刷一代人的心灵,又如何影响他们的一生和他们所代表的这个国家的未来。 “暴风雨过去了,如果什么记忆都没留下,我们不仅愧对自己,也愧对我们的后代———所以才有了这本书。”北岛写道。 1 风暴眼 由于高干子弟云集,内部消息灵通,四中曾一度是北京中学红卫兵运动的中心。 1965年夏天,16岁的北岛考上北京四中高中部。在《北京四中》一文中,他形容自己是“小瞎子终于摸进天堂门”。让他更惊喜的是,同住一栋楼的“发小”曹一凡也考进了北京四中。两人都在高一(五)班。 四中是当时北京最好的学校之一。“我1964年考入四中初中,当时北京城区的男校,没有比四中分更高的了。”本书作者之一、现任北京大学历史系的教授印红标说。 北京四中位于北京市西城区,离长安街很近,正门不远是西什库教堂,后门对面便是林彪的住所。四中以拥有大批党政军高级干部子弟而闻名。“在男校里四中考分要求最高,西城区是国务院各大机关和家属集中的地方,所以四中有很多国务院各大部的子弟。”印红标告诉南都记者。 “文化大革命”前夕,四中云集的子弟包括“一二三”,刘少奇的儿子一个(刘源源),彭真的儿子两个(傅洋、傅亮),薄一波的儿子三个(薄熙永、薄熙来(专题)、薄熙成),再如像谢富治的儿子,谢觉哉的儿子,徐向前的儿子徐小岩都在北京四中,将军级的子弟就更多了。 “大部分人都是凭真本事考进去的。”曹一凡说,陈毅的儿子陈小鲁在北京四中念完初中后,没能考上四中的高中。虽然陈毅时常去北京四中,但陈小鲁最后还是不得不去了北京八中。 表面看来,当时的北京四中学风正派、欣欣向荣。 但在“文革”爆发前,“整个学校气氛让人感到压抑,又很难说清来龙去脉,总觉得有什么地方不对劲儿……显然有什么东西被掩盖了,正如处于潜伏期的传染病,随时会爆发出来。”北岛写道。 1966年6月1日,《人民日报》发表《横扫一切牛鬼蛇神》的社论,“文化大革命”爆发,四中停课,北岛、曹一凡以及整个“老三届”瞬间卷入复杂的政治斗争之中。当时,北岛和曹一凡同属于北京四中的“造反派”。 由于高干子弟云集,内部消息灵通,四中曾一度是北京中学红卫兵运动的中心。 1969年,北岛被分配到北京第六建筑公司当工人;1971年,曹一凡被分配到西城碳素厂做烧火工。此后,两人走上了完全不同的生活轨迹。北岛成了知名诗人、作家,曹一凡则成了成功的商人。 2001年,北岛回到阔别十三年的北京。北京的剧变让他震惊,“我在自己的故乡成了异乡人。”北岛在《城门开》的序言中感叹道。 记忆中的北京四中也早已消失。1986年,北京四中校舍全部翻建。面对这个白色现代建筑群,“我试图辨认,但一点线索也没有,茫然摇摇头。”北岛写道。“我生在北京,在那儿度过我的前半身,特别是童年和青少年———我的成长经验与北京息息相关。而这一切却与这城市一起消失了。”北岛决意用文字来重建自己的北京城,由此开始了《城门开》系列文章的写作。写作过程中曹一凡惊人的记忆力为北岛写作提供了大量的细节,尤其在《北京四中》一章中。 2009年10月,曹一凡到香港探望北岛,再次聊起北京四中的往事。“记忆那么好,历史那么独特,应该编一本书。”北岛建议曹一凡可以和维一(黄其煦)合作,编一本关于北京四中“文革”的回忆录。维一是北京四中1966届初三(一)班学生,与曹一凡是多年的朋友,去年出版了《我在故宫看大门》一书。 “我对四中的印象特别深,一直想给学校留点什么。”曹一凡说,正是在四中的那三年,让他形成了自己的世界观。他接受了北岛的建议,并为此四处联系。 由于联系出版社、编辑稿件等原因,北岛最终参与进来。“这恐怕也和我编《七十年代》有关。”北岛说。 《七十年代》是由北岛和李陀在2009年出版的一本回忆“七十年代”的文集。收录了阿城、朱正琳、陈丹青、北岛、张抗抗在内的三十篇记忆文字。“如果追溯历史,势必要从七十年代推向六十年代,必须要到‘文革’的暴风雨中寻找答案。”北岛说。 2009年11月29日,维一回复曹一凡,同意参加《暴风雨的记忆》一书的编撰。 曹一凡在北京,负责约稿及收集图片;北岛在香港,负责文字编辑;维一在美国,负责协调和编校。 在约稿前,北岛确定了稿件编辑原则。 “我们的出发点就是要尽可能保持客观立场,要能把完全对立的声音汇集起来。”北岛说,为了尽量容纳当年不同的视角和立场,他们特别选取了当年具有代表性或争议性的人物,同时也兼顾不同类型的角色。“重要的是通过个人的视角、感受、情绪等细节,去展现历史的复杂性和可感性,从而最大限度地还原那些历史事件和场景。”“老兵派”、“造反派”,悉数登场。 2 各派别 伯仁非我所杀,伯仁因我而死。 “要想把各个派别,各种人的观点都反映出来,并不容易。”曹一凡说,当时北京四中有两大派别:“老兵派”和“造反派”。“老兵派”主要由高干子弟组成,是最早的红卫兵组织。“造反派”主要出生于高级知识分子家庭,算是“文革”中的激进派。 北岛和曹一凡都属于“造反派”,同其他“造反派”都还有些联系。问题在于“老兵派”,虽然“文革”中他们也倒台了,但由于生活经历和环境的差异,他们同别人并不交融,彼此也没什么往来。 曹一凡最先找的是刘辉宣,他们是高一(五)班的同学。 刘辉宣是北京四中“老兵派”的代表人物。他1965年考入北京四中,“文革”中广为流传的“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,正是由他谱的曲。 口号喊出来非常偶然。“当时,我同学的哥哥在轻工学院被对立派围攻,我们赶去支援。当时也没有涉及出身问题。但为了造声势,最好的办法就是先给对方扣个帽子,骂他们出身不好。(老衲秘史首发,搜索微信公众号llmishi可订阅)先声夺人,让对方一下乱了阵脚。战略方针定下来,大家想找个歌到会场上造声势,一时找不到,就撺掇我瞎编一个,我连词带曲,一挥而就。”刘辉宣在《昨夜星辰昨夜风》一文中回忆道。 这首鼓吹“血统论”的歌迅速传播全国,成为红卫兵的“战歌”。反对之声也如约而至。为评判这首歌,遇罗克在《中学文革报》上发表了《出身论》,因此入狱,最终被枪决。 “血统论”后来受到“中央文革小组”的评判,刘辉宣为此也吃了不少苦头。各路红卫兵都追着他打,争相批斗。巨大的恐惧让他做好了随时被枪决的准备,有段时间,每天都在家里练习“慷慨就义”。 刘辉宣答应了曹一凡的约稿,但不是给他写,而是将两篇访谈录给了曹一凡。一篇是讲西城纠察队,也就是“老兵派”的事;另一篇谈高一(五)班的事。北岛在这两篇文章的基础上,摘取一些内容,做了大量的改写,最终成文。 “我觉得很自然,只要是有人对这段历史感兴趣,不管是对‘文革’还是对我感兴趣,我都会说给他听。”对于“文革”期间的事,刘辉宣早已释怀。而遇罗克之死,刘辉宣认为与《出身论》并无关系,但“伯仁非我所杀,伯仁因我而死”。 “我的态度是先看事实,动机都是次要的。完了以后,就说我们影响到什么程度。如果不太重要,那就过去了;如果很重要的话,那承担嘛。”刘辉宣说。 之后,北岛和曹一凡又争取到高三(五)班红卫兵的头儿、教师劳改队队长刘东和“老兵派”领袖秦晓的参与。最终在《暴风雨的记忆》中,共收录了三篇“老兵派”的回忆文章。 除了“老兵派”和“造反派”以外,北京四中还有一些人什么派别也没参加。影响较大的有赵京兴。 赵京兴是六六届北京四中初三(三)班的学生。赵京生的父亲是个裁缝,家庭条件比较差。这种家庭背景在四中也有一定的代表性。 “赵京兴是个真英雄。是个跨了时代的人,又有胆,比我们看得不知道远多少。”曹一凡说。 1967年初,赵京兴在《中学生文革报》上读到遇罗克的《出身论》,非常赞成。当时还和同班同学组成“红旗”战斗队,旗帜鲜明地支持《中学文革报》。 在一次同“老兵派”的辩论中,赵京兴引起遇罗克的注意。遇罗克给赵写信,此后频繁来往,直到两人入狱。 “我当时就认为,《出身论》只是个简单的真理———父母的政治面貌当然不会像血型那样是可以遗传的。若无‘血统论’,它本来是不言自明的,用不着那么多人摇旗呐喊,更用不着遇罗克献出生命。但随着对社会认识的深化,我才明白,它触动的实际是某些人感情背后的权力与利益。”赵京兴在文章中回忆道。 1968年底到1969年初,毛泽东关于知识青年上山下乡指示发布后不久,赵京兴便写了“我为什么不去上山下乡”的大字报,申明自己不参加上山下乡的理由,他认为当时的政策歪曲了毛泽东的指示,纯粹为了解决就业问题。而自己的志向是从事理论研究,通过其他方式同样可以接受贫下中农的教育。 大字报发表之后,赵京兴很快被“工宣队”隔离审查。 真正让赵京兴获得牢狱之灾的,是《哲学评判》。这是赵京兴送给女友陶洛诵的生日礼物。在这篇“不到十万字的论文”中,赵京兴阐述了自己对哲学的独立见解,并提出了自己的哲学命题。当时,赵京兴只有十八岁。 1970年,赵京兴被西城区公安局逮捕。此后每次政治活动,赵京兴都会成为活靶子,什么罪名都往他头上安。 “我之所以答应写文章,也是希望澄清事实。”赵京兴告诉南都记者,他同遇罗克的关系一直都有误传,《哲学评判》一直也有传闻,甚至被人叫做《历史哲学》。他希望通过这篇文章能有所订正。“这是我自己亲身经历,事实是怎么回事,尽可能在篇幅内表现出来。”赵京兴说。 “不需要怎么说服,参与者对书的意义都是基本认同的。”北岛和曹一凡当时找了五六十个当年北京四中的“老三届”,大部分人的稿子都交过来了。经过北岛长达半年时间的编辑和梳理,最终确定了目前十八个人、十八篇文章的基本格局。 十八个人分别是:牟志京、刘辉宣、陈凯歌、周孝正、秦晓、杨百朋、刘东、冯永光、王祖锷、赵振开(北岛)、印红标、李宝臣、黄其煦(维一)、赵京兴、白羽、高中、唐晓峰和曹一凡。 曹一凡当时还想找在“文革”中出身不好(地富反坏右)的同学也来写。他们在“文革”前就被打倒,“文革”中也挨了不少打。但没有一个人答应。“这也正常,当年挨打的同学,现在也是大学教授,你说他还愿意出来写他那段吗?” 3 写历史 要抢救历史,应该提倡大家动笔做起,而不是依赖几个名人靠不住的回忆。 北岛希望当事人不带任何评价地回忆过去。 “现在还不是反思‘文革’的时间。”北岛说,“文化大革命”非常复杂,应该趁当事人记忆力还好,记录下当时人的视角、感受、情绪、立场等细节,通过细节来回复历史原貌。只有等“文革”资料丰富了才能反思,否则会破坏当时的现场感。 “如果连历史背景与脉络、派系背后的利益冲突、革命话语及斗争方式、个人本能的压抑与释放等都没搞清楚,‘反思’从何谈起呢?”北岛说。 细节比对带来差异。在《暴风雨的记忆》中,最引人注目的是刘辉宣究竟有没有打过牟志京一事。 牟志京是六七届北京四中高二(二)班的学生。他曾激烈地反对“血统”论,并创办了《中学文革报》。 在回忆文章《似水流年》中,牟志京详细回忆了他在北京四中被刘辉宣打松一颗门牙的经历。 当时,牟志京带朋友赵颐庚去宿舍。宿舍里有人问赵是什么出身,赵不愿回答。很快就冲进七八个手持武装带的红卫兵,问是哪一个。 “为首的那人方脸盘,个不高,但肩很宽,目光凶狠。上去就给了(赵)一拳。我见状便朝那大手喝道:‘你凭什么打人?’他转身朝我走来,站在我跟前,上下打量着我说,‘看你蛮会打架的样子,不过,老子不怕你。’话音未落,一拳就向我脸上挥来……后来才知道,那个为首的就是为‘对联’谱曲写歌的刘辉宣”。牟志京写道。 刘辉宣的回忆文章《昨夜星辰昨夜风》中,坦诚自己曾打过“牛鬼蛇神”和流氓,并没有提到打同学的事。 “我打过不少人,还真是没打过同学,我当时也不认识牟志京。”刘辉宣对南都记者说,曹一凡曾把牟志京的文章发给他看。“看完之后,我就说了两点:第一,没这事,真没这事;第二,你还是把原样给登出来”。 “当时在学校‘开我的批斗会’,我有一个策略,一上台就给自己安一个罪名,说我打过人,向同学们请罪。”刘辉宣估摸着牟志京就这样给弄混了,“他可能被外班的打过,我又冒出来承认自己打过人,这事在他心里就挂上了”。 为什么不把事情说清楚,还让照登呢? “第一,牟志京‘文革’时挨过揍;第二,我‘文革’时揍过人,这不就完了。这个理在这儿,具体这个事能说明什么问题呢?能说明牟志京没挨过打吗?能说明我没有打过人吗?我们有过这行为,那就有这责任,我让他一定要登出来,就是好汉做事好汉当。”刘辉宣对南都记者说。 北岛乐见这样的比对。“根本不存在所谓历史的客观。人的记忆具有模煳性、选择性和排他性。你把不同的回忆放在一起,远比轻易下定论或空谈‘反思’更有意思。”他说。 “要抢救历史,应该提倡大家动笔做起,而不是依赖几个名人靠不住的回忆。”维一告诉南都记者,过去的回忆录,仅为名人专利,使历史被强势群体霸占,这样的历史往往一面倒,且大多是不真实的。 “历史是一个完整全面的实体,不会因人的观察而改变。但人的观察却会因为心中的壁垒而改变历史映射出的色彩和形状。”维一说。 同一件事,不同当事人的观察,在书中也得到强调。最明显的是赵京兴和白羽的例子。 白羽是北京四中70届的学生,已超出“老三届”的范畴。但最终还是把他加了进来,因为他在“牛棚”看守过赵京兴。“把他们俩儿的回忆一比对,那就非常完整了。”曹一凡说。 在白羽看管赵京兴的回忆中,提到一个细节:“我经常向赵京兴请教各种学术问题;他则欣然指点,侃侃而言,让我受益匪浅。有时批斗回来,赵京兴会告诉我今天批判稿写得怎么样,哪些地方批得好,哪些地方应该怎样批才深刻,我简直就是在他的‘指导’下撰写批判他的发言稿的”。 “这种事,你是根本没法编出来的,都是活生生的事。也正是这样的细节一点点汇成了现在这本书。”曹一凡说。 书出来后,“老兵派”的强烈反应倒让曹一凡有些意外。 “‘老兵派’对普通人的生活,对他们迫害过人的生活并不了解。”曹一凡说,他们没想到“造反派”其实都是有血有肉的人,也有自己的爱情,有自己的善良,有自己的追求,都是阳光的。“他们发现,当时平民子弟关心的事情,当时的追求,其实并不比他们差”。 “之前只知道,‘老兵派’带着原始股来,一直在压迫我们。”曹一凡说,现在也开始看到了人的另一面。当时大家追求的很多东西,本质上都是一样的,都想革命,都有共产主义理想,只是每个人具体走的路可能不一样而已,“说白了,大家都是个悲剧”。 即便如此,从当年到现在,“老兵派”同“造反派”间的隔阂,并没有因了解而稍有减弱。 “也不可能减弱,这和权力的远近有关。”印红标说,为什么“西纠”有权威性,完全是因为他们是中国最高级干部的子弟;中学“造反派”之所以要造反,也是因为他们对权力不满,要评判权力,批评出身。 离开北京四中后,经历暴风雨后的同学各自走上了完全不同的人生道路。 刘辉宣,1969年离开北京四中,随即入伍。1980年,他以礼平的笔名发表了中篇小说《晚霞消失的时候》,深刻反思“文革”和红卫兵运动,主张用真、善、美来认识科学、宗教和艺术,引起文坛的争议与批评。(老衲秘史首发,搜索微信公众号llmishi可订阅)刘辉宣因此转业,回到北京,先后在市政府、工人日报、光明日报工作,当过教员、编辑、主编。2008年从鲁迅文学院退休。 秦晓,1968年离开北京四中,在内蒙牧区插队。改革开放后,曾任宋任穷的秘书,后进入中信集团任总经理,之后又担任招商局集团董事长、招商银行董事长。现在是博源基金会董事长。 赵京兴,1969年入狱,1972年出狱后,先是做临时工,1975年在北京市一轻局工程处当工人。1972年,赵京兴的阅读兴趣从哲学转向经济学,1980年起,担任《中国社会科学》杂志编辑。1986年至今,在中国社会科学院数量经济与技术经济研究所担任研究员。 印红标,1968年离开北京四中,到北京市门头沟煤矿做工。1978年考入吉林大学本科,1982年在中央团校任教,1984年在北京大学攻读研究生,毕业后留校任教至今。 ~~~~风雨四中~~~~ 北京四中北京四中创建于1907年,至今已有一百多年的校史。起初叫顺天中学堂,1912年改名为京师公立第四中学校,1949年定为北京第四中学。2005年与北海中学合并,恢复初中招生。校门是灰砖和石块构筑的牌坊式建筑,带有清末民初的风格,校名由郭沫若题写。四中的着名校友,包括陈凯歌、北岛、孔丹、秦晓等。 废除高考 1966年6月,四中高三(五)班的学生响应北京女一中高三(四)班的倡议,以“北京四中全体革命师生”名义,给毛主席写信,要求废除旧的“高考制度”。委托四中学生刘源(刘少奇之子)将倡议和信呈交毛泽东。他们可能事先获知中央希望展缓高考的消息。6月18日《人民日报》发表中共中央、国务院改革高校招生办法的决定,以及北京女一中高三(四)班学生给毛泽东的信、北京四中师生的倡议书和高三(五)班给毛泽东的信。高考直至1978年才恢复。 “鬼见愁”歌曲 1966年8月,红卫兵运动高潮中,高一(五)班班长刘辉宣谱曲的对联歌,成了“文革”广为流传的歌曲,此歌最后一段是“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋,要是革命你就站过来,要是不革命你就滚他妈的蛋!”人称“鬼见愁”歌,是流行的红卫兵歌曲之一。 “西纠” 1966年8-9月,北京的一些中学红卫兵组织发起成立“红卫兵纠察队”,当中最早成立、最有威信的是“首都红卫兵纠察队(西城分队)”,简称“西纠”,主要负责人有孔丹、秦晓、陈小鲁(陈毅之子)。周恩来认同其做法。“西纠”根据他们对中央政策的理解,规范红卫兵活动,包括制止打人等暴力行动。但“西纠”也存在打人现象。同年11月,“西纠”遭“中央文化革命小组”批判,停止活动,主要负责人被批判,甚至关押。 《中学文革报》 “文革”初期,红卫兵、造反派办的小报铺天盖地,当中最热销、最具影响的莫过于《中学文革报》。由四中学生牟志京、王建复与遇罗文于1967年1月18日创办,截至同年4月共刊出六期,总印数达30万多份。该报创刊号刊登遇罗克的《出身论》,遇罗克随后还发表《谈“纯”》、《“联动”的骚乱说明了什么》、《反动血统论的新反扑》等,影响很大。此报后被戚本禹称为“大毒草”,被迫停刊。

| |

|